Dans quelle mesure les politiques monétaires et budgétaires parviennent-elles à agir sur la conjoncture des pays membres de la zone euro ? Sujet de métropole, juin 2025, dissertation

Énoncé

Dans quelle mesure les politiques monétaires et budgétaires parviennent-elles à agir sur la conjoncture des pays membres de la zone euro ?

Document 1

« À deux semaines de la présentation du budget, la dette s'élève à 112 % du PIB, selon l'Insee ce vendredi 27 septembre. Presque deux fois plus que le maximum prévu par les règles européennes.

La dette publique de la France continue de se creuser. Au deuxième semestre de 2024, elle a atteint 3 228 milliards d'euros, soit 112 % du PIB. Alors qu'il était en baisse depuis trois ans, ce taux a repris son ascension au début de l'année. Si l'endettement s'est massivement creusé pendant la crise sanitaire […], il a augmenté de près de 70 milliards d'euros au deuxième semestre de 2024. À deux semaines d'une présentation du budget […] l'endettement de la France dépasse largement les 60 % prévus par les règles européennes. « Cette dette est le résultat conjugué de 50 ans de déficit public », a justifié le nouveau ministre de l'Économie, Antoine Armand, mercredi 25 septembre, devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Par comparaison, l'Allemagne, première économie de l'UE, est un peu au-dessus de cette limite. Seules la Grèce et l'Italie sont en moins bonne posture que la France sur ce sujet. Le poids de la dette […] représentait 48 milliards d'euros, soit le deuxième poste de dépense, devant la santé notamment. […] Cette dette française […] se greffe à un déficit public qui devrait dépasser les 6 % du PIB en 2024, alors que le précédent gouvernement avait tablé sur un déficit de 5,1 %. Face à ces chiffres, une procédure pour déficit excessif a été ouverte contre la France en juillet dernier. La Belgique, l'Italie, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Slovaquie sont aussi concernées. Ce vendredi, le gouvernement italien a d'ailleurs annoncé sa volonté de ramener son déficit public à 2,8 % dès 2026, contre 7,2 % en 2023. »

La dette publique de la France continue de se creuser. Au deuxième semestre de 2024, elle a atteint 3 228 milliards d'euros, soit 112 % du PIB. Alors qu'il était en baisse depuis trois ans, ce taux a repris son ascension au début de l'année. Si l'endettement s'est massivement creusé pendant la crise sanitaire […], il a augmenté de près de 70 milliards d'euros au deuxième semestre de 2024. À deux semaines d'une présentation du budget […] l'endettement de la France dépasse largement les 60 % prévus par les règles européennes. « Cette dette est le résultat conjugué de 50 ans de déficit public », a justifié le nouveau ministre de l'Économie, Antoine Armand, mercredi 25 septembre, devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Par comparaison, l'Allemagne, première économie de l'UE, est un peu au-dessus de cette limite. Seules la Grèce et l'Italie sont en moins bonne posture que la France sur ce sujet. Le poids de la dette […] représentait 48 milliards d'euros, soit le deuxième poste de dépense, devant la santé notamment. […] Cette dette française […] se greffe à un déficit public qui devrait dépasser les 6 % du PIB en 2024, alors que le précédent gouvernement avait tablé sur un déficit de 5,1 %. Face à ces chiffres, une procédure pour déficit excessif a été ouverte contre la France en juillet dernier. La Belgique, l'Italie, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Slovaquie sont aussi concernées. Ce vendredi, le gouvernement italien a d'ailleurs annoncé sa volonté de ramener son déficit public à 2,8 % dès 2026, contre 7,2 % en 2023. »

Source : www.liberation.fr, 27 septembre 2024.

Document 2

| | Taux de croissance du PIB réel (%) en 2023 | Taux d'inflation(1) annuel (en %) en 2023 | Taux de chômage (en %) en décembre 2023 |

|---|---|---|---|

| Allemagne | −0,2 | 3,8 | 3,1 |

| Croatie | 3,1 | 5,4 | 6,1 |

| Espagne | 2,5 | 3,3 | 11,7 |

| Grèce | 2,0 | 3,7 | 10,4 |

| France | 0,7 | 4,1 | 7,6 |

| Italie | 0,9 | 0,5 | 7,2 |

| Zone euro (20 pays) | 0,5 | 2,9 | 6,5 |

Document 3

Les dépenses et les recettes publiques en France en % du PIB| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (e)(2) |

| Dépenses | 56,4 | 55,3 | 61,7 | 59,5 | 58,4 | 57,0 |

| Recettes | 54,0 | 53,0 | 52,8 | 52,8 | 53,7 | 51,6 |

Lecture : en 2023, les dépenses publiques représentent 57,0 % du produit intérieur brut (PIB).

Champ : France.

Source : d'après INSEE, septembre 2024.

Document 4

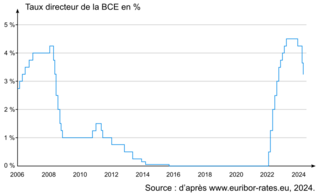

Source : d'après www.euribor-rates.eu, 2024. |

Corrigé

Ce sujet de dissertation porte sur le chapitre « Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? » Il est en premier lieu tiré de l'objectif d'apprentissage : « Comprendre comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent sur la conjoncture ». Cependant, la dissertation doit également tirer des arguments de l'objectif d'apprentissage : « savoir que la politique monétaire dans la zone euro, conduite de façon indépendante par la Banque Centrale Européenne, est unique alors que la politique budgétaire est du ressort de chaque pays membre mais contrainte par les traités européens ; comprendre les difficultés soulevées par cette situation (défaut de coordination, chocs asymétriques) ».

En SES, un sujet de dissertation est toujours libellé sous forme interrogative. Un sujet libellé avec l'expression « dans quelle mesure » invite le candidat à construire un plan équilibré du type « oui mais » (ou « non mais »). Il faut veiller autant que possible à l'équilibre des parties. Une dissertation de SES doit compter environ 4 ou 5 pages pour la majorité des sujets.

Ici, il s'agit de montrer comment les politiques monétaires et budgétaires parviennent à agir sur la conjoncture mais aussi de montrer que ces politiques économiques sont confrontées à des limites et/ou à des contraintes pour agir efficacement sur la conjoncture économique. Une dissertation doit combiner des éléments du cours et des idées ou des faits extraits des documents.

En SES, un sujet de dissertation est toujours libellé sous forme interrogative. Un sujet libellé avec l'expression « dans quelle mesure » invite le candidat à construire un plan équilibré du type « oui mais » (ou « non mais »). Il faut veiller autant que possible à l'équilibre des parties. Une dissertation de SES doit compter environ 4 ou 5 pages pour la majorité des sujets.

Ici, il s'agit de montrer comment les politiques monétaires et budgétaires parviennent à agir sur la conjoncture mais aussi de montrer que ces politiques économiques sont confrontées à des limites et/ou à des contraintes pour agir efficacement sur la conjoncture économique. Une dissertation doit combiner des éléments du cours et des idées ou des faits extraits des documents.

Introduction

L'introduction d'une dissertation doit être particulièrement soignée. Vous veillerez à bien définir les termes du sujet et à bien cadrer le sujet dans le temps et dans l'espace. Un travail de problématisation est également attendu à l'épreuve de dissertation au baccalauréat.

Lors de la crise de la Covid-19 du début de l'année 2020, de nombreux États européens (dont la France) ont mené des politiques budgétaires visant à soutenir l'activité économique dans le contexte particulier d'un confinement de la population. Si elle a empêché une crise économique grave, la politique française du « quoi qu'il en coûte » a toutefois creusé les déficits…

La politique budgétaire désigne la politique menée par l'État visant à agir sur la conjoncture en utilisant le budget public (budget de l'État). La politique monétaire est une politique économique par laquelle une banque centrale utilise son taux d'intérêt directeur pour agir sur la conjoncture. La conjoncture peut se définir comme la situation économique d'un pays à court terme, elle est appréhendée par plusieurs indicateurs économiques comme le taux de croissance, le taux de chômage, le déficit public ou encore le taux d'inflation.

Aujourd'hui, dans la zone euro, comment les politiques monétaires et budgétaires agissent-elles sur la conjoncture des pays membres de la zone euro ? À quelles limites et contraintes ces politiques conjoncturelles sont-elles confrontées ?

Dans un premier temps, nous verrons comment les politiques monétaires et budgétaires peuvent agir sur la conjoncture. Puis, dans un second temps, nous verrons en quoi ces politiques conjoncturelles sont confrontées à des limites et des contraintes pour agir efficacement sur la conjoncture d'un pays ou d'une zone.

La politique budgétaire désigne la politique menée par l'État visant à agir sur la conjoncture en utilisant le budget public (budget de l'État). La politique monétaire est une politique économique par laquelle une banque centrale utilise son taux d'intérêt directeur pour agir sur la conjoncture. La conjoncture peut se définir comme la situation économique d'un pays à court terme, elle est appréhendée par plusieurs indicateurs économiques comme le taux de croissance, le taux de chômage, le déficit public ou encore le taux d'inflation.

Aujourd'hui, dans la zone euro, comment les politiques monétaires et budgétaires agissent-elles sur la conjoncture des pays membres de la zone euro ? À quelles limites et contraintes ces politiques conjoncturelles sont-elles confrontées ?

Dans un premier temps, nous verrons comment les politiques monétaires et budgétaires peuvent agir sur la conjoncture. Puis, dans un second temps, nous verrons en quoi ces politiques conjoncturelles sont confrontées à des limites et des contraintes pour agir efficacement sur la conjoncture d'un pays ou d'une zone.

Développement

Une partie ou une sous-partie peut ne faire référence à aucun document ou, à l'inverse, faire référence à plusieurs documents. Il n'est pas obligatoire de mobiliser ces documents dans l'ordre, et ceux-ci peuvent être utilisés plusieurs fois.

Tout au long de la dissertation, le candidat veillera à citer de manière explicite les notions et expressions indiquées dans les objectifs d'apprentissage du programme.

Il est important de montrer à votre correcteur que vous avez compris comment se lisent les chiffres d'un document et que ces chiffres soient utilisés de manière pertinente, c'est-à-dire au service de l'argumentation.

Ici, nous faisons apparaître le plan à titre pédagogique, mais celui-ci ne doit pas apparaître sur votre copie de bac.

Tout au long de la dissertation, le candidat veillera à citer de manière explicite les notions et expressions indiquées dans les objectifs d'apprentissage du programme.

Il est important de montrer à votre correcteur que vous avez compris comment se lisent les chiffres d'un document et que ces chiffres soient utilisés de manière pertinente, c'est-à-dire au service de l'argumentation.

Ici, nous faisons apparaître le plan à titre pédagogique, mais celui-ci ne doit pas apparaître sur votre copie de bac.

I. Les politiques monétaires et budgétaires parviennent à agir sur la conjoncture des pays membres de la zone euro

1. La politique monétaire unique menée par la Banque Centrale Européenne agit sur la conjoncture des pays membres de la zone euro

Depuis 1999, la politique monétaire est unique au sein de la zone euro et est menée par la Banque Centrale Européenne (BCE) située à Francfort en Allemagne. Celle-ci est indépendante des États européens membres de la zone euro. L'objectif prioritaire de la BCE est la stabilité des prix et donc la lutte contre l'inflation (le taux d'inflation doit se situer aux alentours de 2 % sur l'année). La banque centrale peut agir sur la conjoncture en utilisant son taux d'intérêt directeur : si la BCE veut réduire l'inflation, elle augmente son taux d'intérêt directeur ; à l'inverse si elle désire soutenir l'activité économique, elle a plutôt tendance à réduire son taux d'intérêt directeur. Le document 4 nous présente sous la forme d'un graphique l'évolution du principal taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne depuis 2006. Nous pouvons remarquer, par exemple, que, consécutivement à la crise financière de 2008, la BCE a réduit son taux d'intérêt directeur pour soutenir l'activité économique des pays membres de la zone euro. En effet, le taux d'intérêt directeur de la banque centrale est passé de 4 % en 2008 à 1 % en 2009. Toujours pour soutenir l'activité économique, lors de la crise de la Covid-19, la BCE a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau très bas, voire proche de zéro. À l'inverse, à partir de 2022, pour faire face à l'inflation consécutive à la guerre en Ukraine, la BCE a augmenté son principal taux d'intérêt directeur.

Depuis 1999, la politique monétaire est unique au sein de la zone euro et est menée par la Banque Centrale Européenne (BCE) située à Francfort en Allemagne. Celle-ci est indépendante des États européens membres de la zone euro. L'objectif prioritaire de la BCE est la stabilité des prix et donc la lutte contre l'inflation (le taux d'inflation doit se situer aux alentours de 2 % sur l'année). La banque centrale peut agir sur la conjoncture en utilisant son taux d'intérêt directeur : si la BCE veut réduire l'inflation, elle augmente son taux d'intérêt directeur ; à l'inverse si elle désire soutenir l'activité économique, elle a plutôt tendance à réduire son taux d'intérêt directeur. Le document 4 nous présente sous la forme d'un graphique l'évolution du principal taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne depuis 2006. Nous pouvons remarquer, par exemple, que, consécutivement à la crise financière de 2008, la BCE a réduit son taux d'intérêt directeur pour soutenir l'activité économique des pays membres de la zone euro. En effet, le taux d'intérêt directeur de la banque centrale est passé de 4 % en 2008 à 1 % en 2009. Toujours pour soutenir l'activité économique, lors de la crise de la Covid-19, la BCE a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau très bas, voire proche de zéro. À l'inverse, à partir de 2022, pour faire face à l'inflation consécutive à la guerre en Ukraine, la BCE a augmenté son principal taux d'intérêt directeur.

2. Les politiques budgétaires menées par chacun des États membres agissent sur la conjoncture des pays membres de la zone euro

Au sein de l'Union européenne, la politique budgétaire reste du ressort de chaque État membre. Un État peut en effet utiliser le levier budgétaire, c'est-à-dire le budget public, pour agir sur la conjoncture du pays. Par exemple, si un gouvernement veut soutenir l'activité économique de son économie nationale, il peut augmenter ses dépenses (en menant une politique de travaux publics, par exemple) et/ou réduire ses recettes (en baissant les impôts, par exemple) de manière à injecter de l'argent dans l'économie et relancer la demande. Par exemple, nous pouvons voir que, lors de la crise de la Covid-19, l'État français a considérablement augmenté la dépense publique : elle est passée de 55,3 % du PIB en 2019 à 61,7 % du PIB en 2020, soit une hausse de 6,4 % (document 2). Dans le cas d'une telle politique de relance, l'État doit accepter de voir son déficit budgétaire se creuser. À l'inverse, si un pays veut lutter contre l'inflation ou le déficit budgétaire ou commercial, il peut décider de mener une politique de rigueur en augmentant ces recettes budgétaires (augmentation des impôts et taxes, par exemple) et/ou en réduisant les dépenses publiques (baisse des prestations sociales, par exemple).

Après avoir vu que les politiques monétaires et budgétaires peuvent agir sur la conjoncture, nous allons voir que celles-ci sont confrontées à des limites et des contraintes pour agir efficacement sur la conjoncture.

Au sein de l'Union européenne, la politique budgétaire reste du ressort de chaque État membre. Un État peut en effet utiliser le levier budgétaire, c'est-à-dire le budget public, pour agir sur la conjoncture du pays. Par exemple, si un gouvernement veut soutenir l'activité économique de son économie nationale, il peut augmenter ses dépenses (en menant une politique de travaux publics, par exemple) et/ou réduire ses recettes (en baissant les impôts, par exemple) de manière à injecter de l'argent dans l'économie et relancer la demande. Par exemple, nous pouvons voir que, lors de la crise de la Covid-19, l'État français a considérablement augmenté la dépense publique : elle est passée de 55,3 % du PIB en 2019 à 61,7 % du PIB en 2020, soit une hausse de 6,4 % (document 2). Dans le cas d'une telle politique de relance, l'État doit accepter de voir son déficit budgétaire se creuser. À l'inverse, si un pays veut lutter contre l'inflation ou le déficit budgétaire ou commercial, il peut décider de mener une politique de rigueur en augmentant ces recettes budgétaires (augmentation des impôts et taxes, par exemple) et/ou en réduisant les dépenses publiques (baisse des prestations sociales, par exemple).

Après avoir vu que les politiques monétaires et budgétaires peuvent agir sur la conjoncture, nous allons voir que celles-ci sont confrontées à des limites et des contraintes pour agir efficacement sur la conjoncture.

Pour la dissertation, il est souhaitable de rédiger des phrases de transition qui indiquent ce que l'on vient de faire et ce que l'on va faire. Une transition à la suite de la partie qui la précède : il ne faut pas sauter de ligne avant la transition. Elle peut être rédigée de manière assez simple en utilisant la construction suivante : « après avoir vu que [contenu de la partie 1], nous verrons que [contenu de la partie 2] ».

II. Les politiques monétaires et budgétaires sont confrontées à des limites et des contraintes pour agir sur la conjoncture des pays membres de la zone euro

1. Les politiques budgétaires menées par chacun des États membres sont contraintes par le « Pacte de stabilité et de croissance »

Les pays membres de la zone euro sont soumis depuis 1997 à un « pacte de stabilité et de croissance ». L'idée de ce traité européen est de faire en sorte que chacun des pays membres de la zone euro ne dépasse pas 3 % de déficit budgétaire et 60 % de dette publique (la dette publique est l'addition des déficits budgétaires annuels accumulés année après année par un État). En effet, si un État a un déficit budgétaire et/ou une dette publique excessive, ces déséquilibres se répercutent négativement sur les autres pays de la zone (augmentation du taux d'intérêt, effet d'éviction notamment). Il a donc été décidé au niveau européen de limiter le déficit public et la dette publique. La politique budgétaire de chacun des États membres est donc largement « bridée ». Le document 1 nous apprend que la France dépasse largement les limites autorisées par les traités européens : le déficit budgétaire devrait dépasser les 6 % en 2024 et la dette publique s'élève à 112 % du PIB la même année. Conformément à la réglementation européenne, la France a été placée en 2024 sous une procédure pour déficit excessif et devra donc, dans les années à venir, réduire son déficit et sa dette (document 1).

Les pays membres de la zone euro sont soumis depuis 1997 à un « pacte de stabilité et de croissance ». L'idée de ce traité européen est de faire en sorte que chacun des pays membres de la zone euro ne dépasse pas 3 % de déficit budgétaire et 60 % de dette publique (la dette publique est l'addition des déficits budgétaires annuels accumulés année après année par un État). En effet, si un État a un déficit budgétaire et/ou une dette publique excessive, ces déséquilibres se répercutent négativement sur les autres pays de la zone (augmentation du taux d'intérêt, effet d'éviction notamment). Il a donc été décidé au niveau européen de limiter le déficit public et la dette publique. La politique budgétaire de chacun des États membres est donc largement « bridée ». Le document 1 nous apprend que la France dépasse largement les limites autorisées par les traités européens : le déficit budgétaire devrait dépasser les 6 % en 2024 et la dette publique s'élève à 112 % du PIB la même année. Conformément à la réglementation européenne, la France a été placée en 2024 sous une procédure pour déficit excessif et devra donc, dans les années à venir, réduire son déficit et sa dette (document 1).

2. L'articulation des politiques monétaires et budgétaires dans la zone euro peut se heurter à des défauts de coordination et un pays peut se trouver démuni pour réagir en cas de chocs asymétriques

L'architecture particulière des politiques monétaires et budgétaires au sein de la zone euro pose un certain nombre de difficultés : le fait que le levier monétaire soit entre les mains de la BCE tandis que le levier budgétaire reste du ressort de chaque pays membre peut, par exemple, poser un problème de défaut de coordination. En effet, la conjoncture des différents pays de la zone euro présente la plupart du temps des disparités importantes. Le document 2 nous montre que, par exemple en 2023, l'Allemagne a une croissance négative de −0,2 % mais un taux de chômage très faible de 3,1 % de la population active tandis que l'Espagne connaît une croissance économique satisfaisante de 2,5 % mais un taux de chômage très élevé à 11,7 %. La France, quant à elle, a une croissance très faible de 0,7 % du PIB et un taux d'inflation annuel élevé de 4,1 %. Ainsi, chaque pays ne mènera pas la même politique budgétaire ; il agira en fonction de sa conjoncture et de son niveau d'endettement. Les situations sont tellement disparates qu'une coordination des politiques budgétaires semble délicate, voire impossible. Or, la théorie économique a montré qu'une telle coordination est efficace pour agir sur la conjoncture. La concertation fait toutefois souvent défaut et les États choisissent souvent de se comporter en « passager clandestin » et de n'agir que pour servir leurs propres intérêts économiques. Par ailleurs, chacun des États membres de la zone euro, privé par les traités européens de la possibilité de mener une politique de relance d'ampleur, peut rencontrer des difficultés en cas de choc asymétrique négatif (une catastrophe naturelle affectant un seul pays de la zone euro, par exemple) : l'État membre sera désarmé pour réagir et relancer son économie.

L'architecture particulière des politiques monétaires et budgétaires au sein de la zone euro pose un certain nombre de difficultés : le fait que le levier monétaire soit entre les mains de la BCE tandis que le levier budgétaire reste du ressort de chaque pays membre peut, par exemple, poser un problème de défaut de coordination. En effet, la conjoncture des différents pays de la zone euro présente la plupart du temps des disparités importantes. Le document 2 nous montre que, par exemple en 2023, l'Allemagne a une croissance négative de −0,2 % mais un taux de chômage très faible de 3,1 % de la population active tandis que l'Espagne connaît une croissance économique satisfaisante de 2,5 % mais un taux de chômage très élevé à 11,7 %. La France, quant à elle, a une croissance très faible de 0,7 % du PIB et un taux d'inflation annuel élevé de 4,1 %. Ainsi, chaque pays ne mènera pas la même politique budgétaire ; il agira en fonction de sa conjoncture et de son niveau d'endettement. Les situations sont tellement disparates qu'une coordination des politiques budgétaires semble délicate, voire impossible. Or, la théorie économique a montré qu'une telle coordination est efficace pour agir sur la conjoncture. La concertation fait toutefois souvent défaut et les États choisissent souvent de se comporter en « passager clandestin » et de n'agir que pour servir leurs propres intérêts économiques. Par ailleurs, chacun des États membres de la zone euro, privé par les traités européens de la possibilité de mener une politique de relance d'ampleur, peut rencontrer des difficultés en cas de choc asymétrique négatif (une catastrophe naturelle affectant un seul pays de la zone euro, par exemple) : l'État membre sera désarmé pour réagir et relancer son économie.

Conclusion

Pour conclure, les politiques monétaires, du ressort unique de la Banque Centrale Européenne, et budgétaires, du ressort de chaque État membre, peuvent agir sur la conjoncture en utilisant respectivement le taux d'intérêt directeur ou le budget de l'État. Toutefois, cette action des politiques économiques sur la conjoncture est confrontée à des contraintes et à des limites : la politique budgétaire est encadrée par les traités européens (pacte de stabilité et de croissance, notamment) et l'articulation des politiques monétaires et budgétaires se heurte à des défauts de coordination et à des difficultés pour réagir en cas de chocs asymétriques.

La crise de la Covid-19 a, semble-t-il, montré une réelle volonté politique de coordonner davantage les politiques économiques conjoncturelles à l'échelle européenne. Est-ce que, à l'avenir, les politiques conjoncturelles seront moins contraintes et mieux coordonnées ?

La crise de la Covid-19 a, semble-t-il, montré une réelle volonté politique de coordonner davantage les politiques économiques conjoncturelles à l'échelle européenne. Est-ce que, à l'avenir, les politiques conjoncturelles seront moins contraintes et mieux coordonnées ?

Le début de la conclusion doit bien veiller à répondre au sujet posé. Il est pour cela pertinent de bien reprendre les termes exacts du sujet.

Une bonne dissertation se termine par une ouverture pour prolonger la réflexion. Cet élargissement peut « faire un pont » entre la sociologie et l'économie ou faire référence à une autre partie du programme. Une phrase d'ouverture peut également s'interroger sur les évolutions économiques, sociales et politiques futures.

Si le cours de SES doit constituer la principale source pour alimenter votre dissertation, il ne faut pas hésiter à apporter « votre touche personnelle » en apportant, par exemple, des illustrations originales.

Une bonne dissertation se termine par une ouverture pour prolonger la réflexion. Cet élargissement peut « faire un pont » entre la sociologie et l'économie ou faire référence à une autre partie du programme. Une phrase d'ouverture peut également s'interroger sur les évolutions économiques, sociales et politiques futures.

Si le cours de SES doit constituer la principale source pour alimenter votre dissertation, il ne faut pas hésiter à apporter « votre touche personnelle » en apportant, par exemple, des illustrations originales.