Énoncé

Exercice sur 8 points

Il arrive que des poulains naissent avec un pelage très clair. Dans certains cas, ce caractère peut se révéler préoccupant et nécessiter une surveillance, car il peut être associé au syndrome du poulain blanc, qui est une maladie génétique causant de très graves troubles de la digestion. On s'intéresse au cas d'un poulain au pelage très clair.

Il arrive que des poulains naissent avec un pelage très clair. Dans certains cas, ce caractère peut se révéler préoccupant et nécessiter une surveillance, car il peut être associé au syndrome du poulain blanc, qui est une maladie génétique causant de très graves troubles de la digestion. On s'intéresse au cas d'un poulain au pelage très clair.

Source : d'après equidia.fr |

QUESTION :

Expliquer les deux origines possibles de la couleur très claire de ce poulain, dont l'une serait liée à une maladie génétique.

Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données des documents et les connaissances utiles.Document 1 : robes des parents du poulain et caractéristiques génétiques

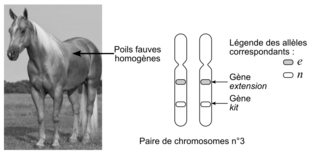

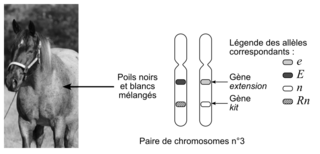

Chez les chevaux, de nombreux gènes sont impliqués dans la coloration de l'animal appelée robe, qui est à la base noire ou fauve (c'est-à-dire rousse). Cette robe de base est sous le contrôle du gène extension. D'autres gènes, comme le gène kit, peuvent intervenir en modulant la couleur de base par la présence de poils blancs ou par un mélange de poils de différentes teintes.

Document 1 a : photographie de l'étalon, père du poulain, et allèles des gènes extension et kit

|

Document 1 b : photographie de la jument, mère du poulain, et allèles des gènes extension et kit

Source : d'après wikipedia.org et ehorses.fr |

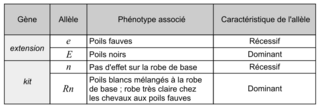

Document 1 c : allèles des gènes extension et kit

Source : d'après Déterminisme génétique des robes du cheval et maladies associées, J. Rey — école vétérinaire d'Alfort — 2019 |

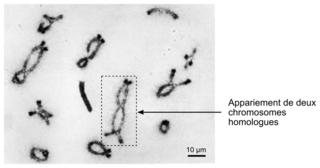

Document 2 : micrographie de chromosomes d'une cellule reproductrice en début de division cellulaire, lors de la formation des gamètes

Les appariements chromosomiques peuvent conduire à des recombinaisons génétiques.

Source :: d'après G. H. Jones et al. Cell 126, 2006 |

Document 3 : allèles du gène ednrb des parents du poulain de robe très claire

Un autre gène a la particularité d'intervenir lors du développement de l'embryon des Vertébrés : le gène ednrb, qui est responsable du syndrome du poulain blanc. Les individus possédant deux allèles mutés de ce gène présentent une anomalie de la formation de l'intestin, qui se traduit après la naissance par de graves troubles de la digestion.

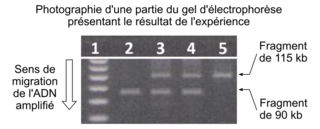

Les ADN des parents du poulain et de chevaux témoins ont été amplifiés en laboratoire (par PCR) de manière à produire de nombreux fragments dont la taille dépend de la nature de leurs allèles pour le gène ednrb. La longueur de ces fragments en paires de bases (exprimée en kb) a été déterminée par électrophorèse, technique permettant de séparer des molécules chargées dans un gel sous l'effet d'un champ électrique.

Les ADN des parents du poulain et de chevaux témoins ont été amplifiés en laboratoire (par PCR) de manière à produire de nombreux fragments dont la taille dépend de la nature de leurs allèles pour le gène ednrb. La longueur de ces fragments en paires de bases (exprimée en kb) a été déterminée par électrophorèse, technique permettant de séparer des molécules chargées dans un gel sous l'effet d'un champ électrique.

|

Légende :

1. marqueurs de taille de l'ADN servant d'échelle

2. ADN d'un individu présentant des allèles d'ednrb non mutés (homozygote non muté)

3. ADN de la jument

4. ADN de l'étalon

5. ADN d'un individu présentant des allèles d'ednrb mutés (homozygote muté) et porteur du syndrome du poulain blanc

Source : d'après Le syndrome du poulain blanc : mise au point d'un test de diagnostic moléculaire — F. Seignobos — École vétérinaire de Lyon — 2010

Source : d'après Le syndrome du poulain blanc : mise au point d'un test de diagnostic moléculaire — F. Seignobos — École vétérinaire de Lyon — 2010

Document 4 : rôle du gène ednrb dans la coloration du pelage

Le gène ednrb intervient notamment dans la mise en place des cellules de la peau qui produisent les pigments (mélanines) à l'origine de la couleur fauve ou noire des poils. Ces cellules sont appelées mélanocytes. Au cours de la formation de l'embryon, des cellules souches ou précurseurs des mélanocytes se déplacent de zones internes vers la surface de l'embryon, lors d'un processus de migration, grâce à différents gènes dont le gène ednrb. Ces cellules souches vont alors se différencier et assurer leur fonction de cellules pigmentées dans la peau. La migration de telles cellules a été étudiée chez des embryons de souris. Elle est semblable chez les embryons de cheval. Source : d'après H. Lee et al. Developmental Biology 259 (2003) et B. Chen et al. Experimental Animals 65 (2016). |

Corrigé

Point de vigilance :

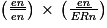

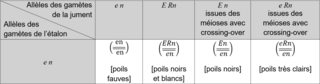

Bien respecter l'écriture avec double trait de fraction. Par exemple,  .

.

Il s'agit d'un sujet de génétique dont la consigne indique clairement le plan de la réponse. L'énoncé demande d'expliquer successivement deux origines possibles de la couleur très claire d'un poulain à la naissance. L'énoncé indique que l'une de ces origines serait liée à une maladie génétique (étudiée dans les documents 3 et 4) mais ne donne pas d'indication sur l'autre origine, qui est à établir grâce aux documents 1 et 2. L'essentiel est de construire une argumentation rigoureuse qui permet de résoudre le problème scientifique posé en s'appuyant sur l'analyse des documents, mise en relation avec les connaissances.

.

.Il s'agit d'un sujet de génétique dont la consigne indique clairement le plan de la réponse. L'énoncé demande d'expliquer successivement deux origines possibles de la couleur très claire d'un poulain à la naissance. L'énoncé indique que l'une de ces origines serait liée à une maladie génétique (étudiée dans les documents 3 et 4) mais ne donne pas d'indication sur l'autre origine, qui est à établir grâce aux documents 1 et 2. L'essentiel est de construire une argumentation rigoureuse qui permet de résoudre le problème scientifique posé en s'appuyant sur l'analyse des documents, mise en relation avec les connaissances.

Conseils

1. Identifier le problème scientifique posé par l'énoncé.

2. Prendre connaissance des informations apportées par les documents, en surlignant les informations importantes qu'ils contiennent et en les annotant directement sur l'énoncé.

3. Élaborer au brouillon un plan détaillé de la démarche, construite à partir des informations issues des documents et mises en relation avec les connaissances quand cela est nécessaire.

4. Vérifier que la démarche construite est rigoureuse et aboutit à la résolution du problème scientifique.

5. Rédiger directement sur la copie, en présentant la réponse sous forme d'une introduction (exposant le sujet, la problématique et le plan de la démarche de résolution), d'un développement structuré en différents paragraphes et d'une conclusion (présentant la réponse au problème et une ouverture).

6. Faire soigneusement référence aux documents lors de leur exploitation.

7. Si nécessaire, prévoir dans la réponse la présence et la position d'un ou plusieurs schémas. Ces schémas doivent être suffisamment grands, en couleur et accompagnés d'un titre. Un schéma peut remplacer avantageusement une partie du texte. Ici, un schéma de brassage intrachromosomique ou un échiquier de croisement peuvent constituer une explication claire remplaçant un texte parfois plus difficile à rédiger. Il est conseillé que le texte reprenne l'idée essentielle illustrée par le schéma.

8. Relire la réponse pour vérifier sa cohérence et corriger la rédaction et l'orthographe.

Exemple de plan détaillé à construire au brouillon

| Notions | Documents étudiés | Connaissances |

|---|---|---|

| 1. Une première origine possible de la couleur très claire du poulain : un brassage intrachromosomique lors de la formation des gamètes chez la jument | ||

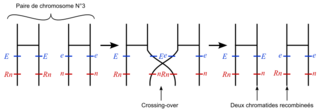

| Présentation des deux gènes extension et kit et de leurs allèles respectifs (notamment leurs caractéristiques récessif/dominant, influence ou non sur le phénotype associé). Le père du poulain est homozygote  ; la mère du poulain est hétérozygote ; la mère du poulain est hétérozygote  . . | Document 1. | Gènes liés : gènes situés sur un même chromosome. |

| Étude du croisement entre l'étalon et la jument : le brassage intrachromosomique lors de la méiose chez la jument permet la formation de gamètes recombinés à l'origine, après fécondation, du génotype du poulain de couleur claire. | Mise en relation des documents 1 et 2. | La méiose permet la formation des gamètes. La fécondation entre les gamètes mâle et femelle haploïdes aboutit à une cellule-œuf dont le génome contient un lot d'allèles maternels et un lot d'allèles paternels. Lors de la méiose, des échanges peuvent se faire entre chromosomes homologues par crossing-over, à l'origine d'un brassage intrachromosomique. |

| Bilan : le poulain de couleur très claire pourrait provenir de la fécondation entre un gamète paternel portant les allèles e et n et un gamète maternel portant les allèles e et Rn. Ce gamète maternel recombiné provient d'un crossing-over ayant lieu lors de la méiose chez la jument. | ||

| 2. Une seconde origine possible de la couleur très claire du poulain : la présence de deux allèles mutés du gène ednrb dans le génotype du poulain | ||

| L'étalon et la jument possèdent un allèle muté (fragments d'ADN de 115 kb) et un allèle non muté (fragments d'ADN de 90 kb) du gène ednrb. Ils peuvent donc transmettre à leur descendance les deux allèles mutés du gène ednrb. La présence de ces deux allèles mutés confère le syndrome du poulain blanc. | Document 3. | |

| Chez des embryons de souris hétérozygotes pour le gène ednrb, la migration de nombreux précurseurs de mélanocytes est à l'origine de la couleur foncée des poils à la naissance. Chez les embryons de souris homozygotes mutés pour le gène ednrb, la migration d'un faible nombre de ces cellules est à l'origine de la couleur claire des poils à la naissance. Ces résultats sont transposables aux chevaux. | Document 4 | |

| Bilan : L'étalon et la jument sont hétérozygotes pour le gène ednrb. Ils peuvent avoir transmis chacun au poulain leur allèle muté de ce gène. Le poulain, homozygote muté, est atteint de la maladie génétique du syndrome du poulain blanc, caractérisée par une couleur blanche et de graves troubles digestifs. | ||

Dans les élevages de chevaux, la naissance d'un poulain au pelage très clair peut indiquer que ce poulain est atteint d'une grave maladie génétique : le syndrome du poulain blanc, qui est associé à d'importants troubles digestifs. Mais la couleur très claire du poulain peut résulter également du croisement entre l'étalon et la jument, sans que ce poulain ne présente de maladie génétique. Quelles sont alors les deux origines possibles de la couleur très claire d'un poulain à la naissance, dont l'une serait liée à la maladie génétique du syndrome du poulain blanc ? Pour répondre à cette question, nous étudierons d'abord la transmission de la couleur de la robe lors du croisement entre un étalon à poils fauves et une jument à poils noirs et blancs ayant donné naissance à un poulain blanc. Pour cela, nous étudierons les deux gènes, extension et kit, impliqués dans la couleur de la robe. Puis, nous analyserons le rôle d'un 3e gène, le gène ednrb, impliqué à la fois dans la couleur de la robe et dans la maladie génétique du poulain blanc.

1. Une première origine possible de la couleur très claire du poulain : un brassage intrachromosomique lors de la formation des gamètes chez la jument

Chez les chevaux, la couleur de la robe est gouvernée par plusieurs gènes dont les gènes extension et kit.La couleur de base de la robe est sous le contrôle du gène extension, qui présente deux allèles :

- l'allèle e, allèle récessif dont le phénotype associé est la présence de poils fauves ;

- l'allèle E, allèle dominant dont le phénotype associé est la présence des poils noirs.

- l'allèle n, allèle récessif, qui n'a pas d'effet sur la robe de base ;

- l'allèle Rn, allèle dominant, qui confère des poils blancs mélangés à la robe de base. La présence de l'allèle Rn entraîne une robe très claire chez les chevaux dont la robe de base est constituée de poils fauves.

Étudions le croisement entre un étalon à poils fauves et une jument à poils blancs et noirs (document 1) :

étalon à poils fauves × jument à poils blancs et noirs

génotype

Chez les parents, la méiose permet la formation de gamètes haploïdes. En absence de tout brassage génétique lors de la méiose, tous les gamètes de l'étalon possèdent les allèles e et n. Chez la jument, en absence de tout brassage génétique, la moitié des gamètes formés ont les allèles e et n tandis que l'autre moitié ont les allèles E et Rn. Or, lors de la formation de gamètes par méiose, on peut observer sur des micrographies de cellules reproductrices des appariements entre deux chromosomes homologues, qui peuvent conduire à des recombinaisons génétiques (document 2). Ces appariements entre chromosomes homologues sont le lieu de crossing-over. Les crossing-over sont des échanges réciproques et équilibrés de portions de chromatides entre deux chromatides appartenant à deux chromosomes homologues. Ils permettent la formation de nouvelles combinaisons alléliques et constituent le brassage intrachromosomique de la méiose.

Ainsi, lors de la méiose chez la jument, un crossing-over a pu avoir lieu entre les deux chromosomes no 3, conduisant à la formation des chromatides recombinées, présentant de nouvelles combinaisons alléliques des gènes extension et kit, comme le montre le schéma suivant. Des gamètes issus de ces méioses avec crossing-over possèdent alors les allèles avec e et Rn, combinaison allélique qui était absente chez les parents.

Schéma du crossing-over entre les deux chromosomes no 3 lors de la méiose chez la jument :

|

L'échiquier de croisement suivant illustre la fécondation entre les gamètes de l'étalon et ceux de la jument et présente les génotypes et les phénotypes de la descendance.

Échiquier de croisement

Échiquier de croisement

|

Ainsi, le brassage intrachromosomique lors de la méiose chez la jument peut être à l'origine de gamètes présentant la nouvelle combinaison d'allèles e et Rn. La fécondation de ces gamètes maternels avec les gamètes paternels portant les allèles e et n conduit à un génotype  . Or la présence des deux allèles e du gène extension confère une robe à poils fauves. Mais la présence de l'allèle dominant Rn dans ce génotype modifie la couleur de base de la robe en l'éclaircissant très fortement (document 1 c). Le poulain ainsi obtenu présente une couleur très claire à la naissance. Existe-t-il une autre explication de la couleur très claire de ce poulain ?

. Or la présence des deux allèles e du gène extension confère une robe à poils fauves. Mais la présence de l'allèle dominant Rn dans ce génotype modifie la couleur de base de la robe en l'éclaircissant très fortement (document 1 c). Le poulain ainsi obtenu présente une couleur très claire à la naissance. Existe-t-il une autre explication de la couleur très claire de ce poulain ?

. Or la présence des deux allèles e du gène extension confère une robe à poils fauves. Mais la présence de l'allèle dominant Rn dans ce génotype modifie la couleur de base de la robe en l'éclaircissant très fortement (document 1 c). Le poulain ainsi obtenu présente une couleur très claire à la naissance. Existe-t-il une autre explication de la couleur très claire de ce poulain ?

. Or la présence des deux allèles e du gène extension confère une robe à poils fauves. Mais la présence de l'allèle dominant Rn dans ce génotype modifie la couleur de base de la robe en l'éclaircissant très fortement (document 1 c). Le poulain ainsi obtenu présente une couleur très claire à la naissance. Existe-t-il une autre explication de la couleur très claire de ce poulain ?2. Une seconde origine possible de la couleur très claire du poulain : la présence de deux allèles mutés du gène ednrb dans le génotype du poulain

Un autre gène, le gène ednrb, est responsable de la maladie génétique du syndrome du poulain blanc, qui associe une couleur très claire à la naissance et de graves troubles digestifs (document 3). La présence des deux allèles mutés pour ce gène est responsable de cette maladie, qui est donc une maladie génétique récessive. On étudie alors les résultats de l'électrophorèse de fragments d'ADN des parents du poulain et de chevaux témoins après amplification par PCR (document 3). La taille des fragments d'ADN séparés par électrophorèse permet d'identifier la nature des allèles du gène ednrb. Un individu homozygote non muté, c'est-à-dire possédant les deux allèles non mutés du gène ednrb, présente seulement des fragments d'ADN de 90 kb. On en déduit que les fragments d'ADN de 90 kb correspondent à l'allèle non muté du gène ednrb. Un individu homozygote muté (possédant les deux allèles mutés du gène ednrb), et donc atteint du syndrome du poulain blanc, présente seulement des fragments d'ADN de 115 kb. Ainsi, les fragments d'ADN de 115 kb correspondent à l'allèle muté du gène ednrb. Or, l'étude de l'ADN de l'étalon et de celui de la jument montre que ces deux individus présentent des fragments d'ADN de 90 kb et des fragments d'ADN de 115 kb. Les deux parents sont donc hétérozygotes : ils possèdent un allèle muté et un allèle non muté pour le gène ednrb. Ces deux individus ne sont pas atteints du syndrome du poulain blanc, car la maladie est récessive. Mais chaque parent a pu transmettre au poulain son allèle muté du gène ednrb. Le génotype du poulain pourrait contenir ces deux allèles mutés, qui s'exprimeront alors et seront à l'origine du syndrome du poulain blanc.En effet, le gène ednrb intervient dans la mise en place des cellules de la peau, responsables de la coloration des poils (document 4). Lors d'une expérience réalisée chez des embryons de souris hétérozygotes pour le gène ednrb, on observe que les cellules précurseurs des mélanocytes migrent en grand nombre des zones internes de l'embryon vers la surface de celui-ci. Ces souris sont de couleur foncée à la naissance. En effet, les cellules à l'origine de mélanocytes se sont différenciées en mélanocytes producteurs des pigments foncés de la peau, expliquant la couleur foncée des souris. Chez des embryons de souris homozygotes mutées pour le gène ednrb, un faible nombre de cellules précurseurs des mélanocytes migrent vers la surface de l'embryon. La couleur des souris est globalement claire à la naissance. La faible présence des cellules à l'origine des mélanocytes chez les embryons de souris entraîne une couleur claire du corps à la naissance. Étant donné que la migration des mélanocytes est semblable chez les embryons de souris et de chevaux, on en déduit que, chez les embryons de chevaux homozygotes mutés pour le gène ednrb, la faible présence des cellules à l'origine de mélanocytes est à l'origine de la couleur très claire du poulain à la naissance.

Ainsi la naissance d'un poulain dont la robe est très claire peut s'expliquer par un brassage intrachromosomique entre deux gènes impliqués dans la couleur de la robe chez l'un des parents lors de la formation des gamètes. Dans ce cas, le poulain de couleur très claire n'est pas atteint du syndrome du poulain blanc et ne présentera pas de graves troubles digestifs. Mais une autre explication est possible : le poulain de couleur blanche peut avoir hérité, de chacun de ses parents non malades, d'un allèle muté du gène ednrb. Ce poulain homozygote muté est alors atteint de la maladie génétique du syndrome du poulain blanc. Il est important pour l'éleveur d'identifier rapidement dès la naissance l'origine de la couleur blanche d'un poulain afin de décider de la prise en charge la plus adaptée au poulain.

Chez les chevaux, peut-être existe-t-il d'autres gènes, différents des gènes extension, kit et ednrb, qui déterminent la couleur de la robe… Pendant la gestation de la jument, des facteurs environnementaux peuvent peut-être aussi influencer la couleur du poulain à naître…