Énoncé

Cette épreuve comprend trois parties :

Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme.

Partie 2 - Étude d'un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte et de traitement de l'information.

Partie 3 - Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire : il est demandé au candidat de traiter le sujet :

Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme.

Partie 2 - Étude d'un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte et de traitement de l'information.

Partie 3 - Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire : il est demandé au candidat de traiter le sujet :

- en développant un raisonnement ;

- en exploitant les documents du dossier ;

- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;

- en composant une introduction, un développement, une conclusion.

Première partie : Mobilisation des connaissances (4 points)

Vous montrerez, à l'aide d'un exemple, que les incitations sélectives peuvent expliquer l'engagement politique.

Deuxième partie : Étude d'un document (6 points)

Taux de croissance du PIB et taux de croissance annuel de la PGF(1) (en %)| Années | Allemagne | France | Japon | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| PIB | PGF | PIB | PGF | PIB | PGF | |

| 2010 | 4,18 | 2,42 | 2,00 | 0,90 | 4,10 | 3,28 |

| 2012 | 0,42 | 0,22 | 0,18 | −0,27 | 1,37 | 1,04 |

| 2014 | 2,21 | 1,02 | 1,00 | 0,42 | 0,30 | −0,05 |

| 2016 | 2,23 | 1,15 | 0,86 | −0,11 | 0,75 | 0,05 |

| 2018 | 0,98 | −0,06 | 1,65 | 0,07 | 0,64 | 0,38 |

| 2020 | −3,83 | −0,30 | −7,44 | −2,45 | −4,15 | −1,99 |

| 2022 | 1,81 | 0,48 | 2,57 | −1,57 | 0,95 | 0,67 |

Questions :

1. À l'aide des données du document, vous comparerez l'évolution du PIB en France et en Allemagne, en 2020 et 2022. (2 points)

2. À l'aide du document et de vos connaissances, vous montrerez que l'accroissement de la productivité globale des facteurs est source de la croissance économique. (4 points)

Troisième partie : Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire (10 points)

Sujet : À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la structure socioprofessionnelle en France s'est transformée depuis la seconde moitié du vingtième siècle.

Document 1

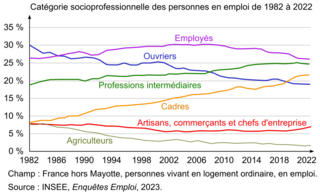

Catégorie socioprofessionnelle des personnes en emploi de 1982 à 2022

|

Document 2

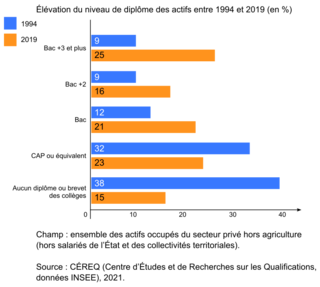

Élévation du niveau de diplôme des actifs entre 1994 et 2019 (en %)

|

Document 3

« Depuis le début des années 1960, du nord au sud de l'Europe, on assiste à une croissance spectaculaire de l'activité féminine pendant que l'emploi masculin est frappé d'immobilisme ou de déclin. C'est dans ces années que démarre le mouvement de féminisation de la population active qui se poursuit aujourd'hui.

La constance de cette croissance constitue, en soi, un événement majeur : pour la première fois dans l'histoire du salariat, les femmes entrent massivement sur le marché du travail en période de chômage et de pénurie d'emploi. Un événement imprévu aussi : tout le monde s'attendait, il y a quarante ans, à ce que la crise chasse les femmes du monde du travail. Tous et toutes guettaient les signes avant-coureurs d'un inévitable « retour au foyer ». Les plus optimistes pensaient que, pour le moins, la crise casserait le mouvement d'ascension des taux d'activité féminine, les ferait stagner. En dépit de ces prévisions, l'activité féminine n'a cessé d'augmenter tout au long des années 1980 à 2016 : l'hypothèse d'un plafonnement de l'essor de l'activité féminine a été démentie. Les femmes ne fonctionnent pas – ne fonctionnent plus – comme une « armée de réserve », c'est-à-dire comme un volant de main-d'œuvre précaire appelé à travailler pendant les périodes d'expansion économique et de pénurie de main-d'œuvre, expulsées du marché du travail dans les moments de crise et de chômage. »

La constance de cette croissance constitue, en soi, un événement majeur : pour la première fois dans l'histoire du salariat, les femmes entrent massivement sur le marché du travail en période de chômage et de pénurie d'emploi. Un événement imprévu aussi : tout le monde s'attendait, il y a quarante ans, à ce que la crise chasse les femmes du monde du travail. Tous et toutes guettaient les signes avant-coureurs d'un inévitable « retour au foyer ». Les plus optimistes pensaient que, pour le moins, la crise casserait le mouvement d'ascension des taux d'activité féminine, les ferait stagner. En dépit de ces prévisions, l'activité féminine n'a cessé d'augmenter tout au long des années 1980 à 2016 : l'hypothèse d'un plafonnement de l'essor de l'activité féminine a été démentie. Les femmes ne fonctionnent pas – ne fonctionnent plus – comme une « armée de réserve », c'est-à-dire comme un volant de main-d'œuvre précaire appelé à travailler pendant les périodes d'expansion économique et de pénurie de main-d'œuvre, expulsées du marché du travail dans les moments de crise et de chômage. »

Source : Margaret MARUANI, Travail et emploi des femmes, 2017.

Corrigé

Première partie : Mobilisation des connaissances (4 points)

Toutes les questions qui peuvent être posées en première partie de l'épreuve composée sont directement issues des chapitres et « objectifs d'apprentissage » du programme. Le libellé exact de l'objectif d'apprentissage est souvent conservé.

Ce sujet d'EC1 porte sur le chapitre : « Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ? »

Ce sujet d'EC1 porte sur l'objectif d'apprentissage : « Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l'action collective, les individus s'engagent (incitations sélectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques). »

Ici, le sujet invite le candidat à donner un exemple d'« incitations sélectives » pouvant expliquer l'engagement politique d'un individu. Il est donc bien fondamental de respecter la consigne et d'indiquer un exemple précis d'incitations collectives.

Il faudra veiller à bien expliciter les notions d'« engagement politique » et d'« incitation sélective ». À la fin de sa lecture, votre correcteur devra être convaincu que vous avez compris ces deux idées.

Il est important de remarquer que l'idée du « paradoxe de l'action collective » n'apparaît pas dans le libellé du sujet. Il n'est donc pas obligatoire de préciser l'idée du paradoxe même s'il semble que cela soit préférable.

La réponse à la première partie de l'épreuve composée doit être concise. Elle ne doit pas, par exemple, comporter 3 pages. Dans une majorité de cas, la taille de la réponse peut être comprise entre une demi-page et une page. Vous veillerez à bien structurer votre réponse en formant des paragraphes. Par ailleurs, il vous est conseillé de consacrer une petite heure à la réponse à la première partie de l'épreuve composée (un peu moins d'un quart des points, donc un peu moins d'un quart du temps de l'épreuve).

Il est également important de bien respecter la consigne. Dans ce sujet en particulier, il est demandé d'indiquer un exemple (et pas deux !). Le candidat veillera à la précision et l'explicitation de l'exemple choisi et ne devra pas rester dans des considérations vagues.

Ce sujet d'EC1 porte sur le chapitre : « Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ? »

Ce sujet d'EC1 porte sur l'objectif d'apprentissage : « Comprendre pourquoi, malgré le paradoxe de l'action collective, les individus s'engagent (incitations sélectives, rétributions symboliques, structure des opportunités politiques). »

Ici, le sujet invite le candidat à donner un exemple d'« incitations sélectives » pouvant expliquer l'engagement politique d'un individu. Il est donc bien fondamental de respecter la consigne et d'indiquer un exemple précis d'incitations collectives.

Il faudra veiller à bien expliciter les notions d'« engagement politique » et d'« incitation sélective ». À la fin de sa lecture, votre correcteur devra être convaincu que vous avez compris ces deux idées.

Il est important de remarquer que l'idée du « paradoxe de l'action collective » n'apparaît pas dans le libellé du sujet. Il n'est donc pas obligatoire de préciser l'idée du paradoxe même s'il semble que cela soit préférable.

La réponse à la première partie de l'épreuve composée doit être concise. Elle ne doit pas, par exemple, comporter 3 pages. Dans une majorité de cas, la taille de la réponse peut être comprise entre une demi-page et une page. Vous veillerez à bien structurer votre réponse en formant des paragraphes. Par ailleurs, il vous est conseillé de consacrer une petite heure à la réponse à la première partie de l'épreuve composée (un peu moins d'un quart des points, donc un peu moins d'un quart du temps de l'épreuve).

Il est également important de bien respecter la consigne. Dans ce sujet en particulier, il est demandé d'indiquer un exemple (et pas deux !). Le candidat veillera à la précision et l'explicitation de l'exemple choisi et ne devra pas rester dans des considérations vagues.

L'engagement politique désigne l'action individuelle ou collective visant à participer de manière active à « la vie de la cité ». L'engagement politique peut prendre des formes variées comme le militantisme, le vote, la consommation engagée ou l'engagement associatif et syndical.

Dans le cas de l'action collective, l'économiste et sociologue Mancur Olson a mis en évidence un « paradoxe de l'action collective » : pris isolément, un individu n'a pas intérêt à participer à la mobilisation, car il peut bénéficier des gains de la mobilisation sans en supporter les coûts. Par exemple, un individu rationnel peut ne pas faire grève (il ne supporte pas la perte de salaire, par exemple) et se dire que si la mobilisation aboutit à une hausse générale de salaire, il bénéficiera, au même titre que les individus mobilisés, de cette hausse de salaire. Il y a donc un paradoxe dans le sens où, dans certains cas, des individus ont intérêt à se mobiliser mais ne se mobilisent pas.

Pour inciter les individus à s'engager, il peut être efficace de mettre en place des « incitations sélectives », c'est-à-dire les moyens visant à encourager l'engagement politique des individus ou, à l'inverse, les moyens visant à dissuader les individus de ne pas s'engager. Par exemple, les organisateurs d'une manifestation peuvent promettre un moment convivial après la mobilisation : apéritif, concert, repas, etc. Ces « réjouissances » peuvent encourager des individus à participer à la manifestation et, ainsi, à s'engager politiquement.

Dans le cas de l'action collective, l'économiste et sociologue Mancur Olson a mis en évidence un « paradoxe de l'action collective » : pris isolément, un individu n'a pas intérêt à participer à la mobilisation, car il peut bénéficier des gains de la mobilisation sans en supporter les coûts. Par exemple, un individu rationnel peut ne pas faire grève (il ne supporte pas la perte de salaire, par exemple) et se dire que si la mobilisation aboutit à une hausse générale de salaire, il bénéficiera, au même titre que les individus mobilisés, de cette hausse de salaire. Il y a donc un paradoxe dans le sens où, dans certains cas, des individus ont intérêt à se mobiliser mais ne se mobilisent pas.

Pour inciter les individus à s'engager, il peut être efficace de mettre en place des « incitations sélectives », c'est-à-dire les moyens visant à encourager l'engagement politique des individus ou, à l'inverse, les moyens visant à dissuader les individus de ne pas s'engager. Par exemple, les organisateurs d'une manifestation peuvent promettre un moment convivial après la mobilisation : apéritif, concert, repas, etc. Ces « réjouissances » peuvent encourager des individus à participer à la manifestation et, ainsi, à s'engager politiquement.

Deuxième partie : Étude d'un document (6 points)

1. À l'aide des données du document, vous comparerez l'évolution du PIB en France et en Allemagne, en 2020 et 2022. (2 points)

Cette deuxième partie de l'épreuve composée porte sur le chapitre « Quelles sont les sources et quels sont les défis de la croissance économique ? »

La première question de la deuxième partie de l'épreuve composée vise uniquement à vérifier que le candidat a compris le document chiffré. Ce document peut être un tableau (comme ici) ou un graphique de différente nature.

Il n'est pas nécessaire de présenter le document.

Le candidat doit veiller à bien montrer au correcteur qu'il a compris comment se lisent les chiffres du document.

Par conséquent, la réponse doit uniquement porter sur la lecture des chiffres du document et ne doit pas comporter des éléments du cours ou des arguments.

Le candidat peut, mais ce n'est pas obligatoire, procéder à un petit calcul simple pour mesurer les écarts (écarts en point de pourcentage, coefficient multiplicateur, etc.) Nous rappelons que ces éventuels calculs doivent être faits « de tête », la calculatrice n'étant pas autorisée lors de l'épreuve de SES au baccalauréat.

La réponse à la première question de l'EC2 peut être courte, voire très courte. Dans certains cas, deux ou trois lignes peuvent suffire.

La première question de la deuxième partie de l'épreuve composée vise uniquement à vérifier que le candidat a compris le document chiffré. Ce document peut être un tableau (comme ici) ou un graphique de différente nature.

Il n'est pas nécessaire de présenter le document.

Le candidat doit veiller à bien montrer au correcteur qu'il a compris comment se lisent les chiffres du document.

Par conséquent, la réponse doit uniquement porter sur la lecture des chiffres du document et ne doit pas comporter des éléments du cours ou des arguments.

Le candidat peut, mais ce n'est pas obligatoire, procéder à un petit calcul simple pour mesurer les écarts (écarts en point de pourcentage, coefficient multiplicateur, etc.) Nous rappelons que ces éventuels calculs doivent être faits « de tête », la calculatrice n'étant pas autorisée lors de l'épreuve de SES au baccalauréat.

La réponse à la première question de l'EC2 peut être courte, voire très courte. Dans certains cas, deux ou trois lignes peuvent suffire.

Selon les données de l'OCDE, en 2020 le PIB de l'Allemagne a baissé de 4,8 % par rapport à 2019 tandis que le PIB français a connu, sur la même période, un fort recul de 7,44 %, soit une baisse environ deux fois plus forte (7,44/4,8) du PIB français par rapport au PIB allemand.

En 2022, le PIB français a augmenté de 2,57 % par rapport à l'année précédente tandis que le PIB allemand a, lui, progressé de 1,81 % par rapport à 2021. Nous constatons donc que, en 2022, la croissance économique de la France a été plus rapide de 0,76 % par rapport à la croissance économique allemande.

En 2022, le PIB français a augmenté de 2,57 % par rapport à l'année précédente tandis que le PIB allemand a, lui, progressé de 1,81 % par rapport à 2021. Nous constatons donc que, en 2022, la croissance économique de la France a été plus rapide de 0,76 % par rapport à la croissance économique allemande.

2. À l'aide du document et de vos connaissances, vous montrerez que l'accroissement de la productivité globale des facteurs est source de la croissance économique. (4 points)

Comme pour la première partie de l'épreuve composée, le libellé de la deuxième question de la deuxième partie de l'épreuve composée fait directement référence à un objectif d'apprentissage du programme. Ici, c'est l'objectif d'apprentissage suivant qui est cité : « Comprendre le processus de croissance économique et les sources de la croissance : accumulation des facteurs et accroissement de la productivité globale des facteurs ; comprendre le lien entre le progrès technique et l'accroissement de la productivité globale des facteurs. »

Il est important de structurer votre réponse en formant des paragraphes.

Dans le cas présent, il semble judicieux d'expliquer d'abord ce qu'est la « productivité globale des facteurs » (1er paragraphe) puis d'expliquer le lien entre l'accroissement de la PGF et la croissance économique (2e paragraphe) et enfin de démontrer statistiquement ce lien avec des données du document (3e paragraphe).

Comme le libellé de la deuxième question de la deuxième partie de l'épreuve composée l'indique, il faut bien veiller à ce que votre réponse combine judicieusement des données du document et des éléments du cours. Cette deuxième question de la deuxième partie de l'épreuve composée est sans doute la plus « piégeuse » car de nombreux candidats oublient d'indiquer des données chiffrées du document. Dans ce cas, le candidat ne respecte pas la consigne et ne peut donc prétendre à la totalité des points.

Il est important de structurer votre réponse en formant des paragraphes.

Dans le cas présent, il semble judicieux d'expliquer d'abord ce qu'est la « productivité globale des facteurs » (1er paragraphe) puis d'expliquer le lien entre l'accroissement de la PGF et la croissance économique (2e paragraphe) et enfin de démontrer statistiquement ce lien avec des données du document (3e paragraphe).

Comme le libellé de la deuxième question de la deuxième partie de l'épreuve composée l'indique, il faut bien veiller à ce que votre réponse combine judicieusement des données du document et des éléments du cours. Cette deuxième question de la deuxième partie de l'épreuve composée est sans doute la plus « piégeuse » car de nombreux candidats oublient d'indiquer des données chiffrées du document. Dans ce cas, le candidat ne respecte pas la consigne et ne peut donc prétendre à la totalité des points.

L'accroissement de la productivité globale des facteurs désigne l'augmentation de l'efficacité des facteurs de production. En effet, en raison du progrès technique notamment, les facteurs capital et travail peuvent gagner en efficacité. La productivité globale des facteurs est un « résidu » dans le sens où elle est calculée par les économistes par soustraction : on soustrait de la hausse de la production la hausse quantitative des facteurs de production.

Il existe évidemment un lien entre l'accroissement de la productivité globale des facteurs (PGF) et la croissance économique : si nos facteurs de production sont plus efficaces (grâce à des innovations technologiques par exemple), la production augmente, générant ainsi de la croissance économique (croissance du PIB).

Dans le tableau de l'OCDE, de nombreux exemples nous montrent la corrélation entre croissance du PIB et accroissement de la PGF. Par exemple, dans le cas du Japon, en 2010, l'accroissement de la PGF a été très fort puisque celle-ci a progressé de 3,28 % ; il en a résulté une forte croissance du PIB de 4,10 %. L'année suivante, l'accroissement de la PGF a ralenti de manière significative puisqu'il est tombé à +1,04 %. Fort logiquement, la croissance japonaise a, elle aussi, ralenti en passant de 4,10 % en 2010 à 1,81 % en 2021.

Il existe évidemment un lien entre l'accroissement de la productivité globale des facteurs (PGF) et la croissance économique : si nos facteurs de production sont plus efficaces (grâce à des innovations technologiques par exemple), la production augmente, générant ainsi de la croissance économique (croissance du PIB).

Dans le tableau de l'OCDE, de nombreux exemples nous montrent la corrélation entre croissance du PIB et accroissement de la PGF. Par exemple, dans le cas du Japon, en 2010, l'accroissement de la PGF a été très fort puisque celle-ci a progressé de 3,28 % ; il en a résulté une forte croissance du PIB de 4,10 %. L'année suivante, l'accroissement de la PGF a ralenti de manière significative puisqu'il est tombé à +1,04 %. Fort logiquement, la croissance japonaise a, elle aussi, ralenti en passant de 4,10 % en 2010 à 1,81 % en 2021.

Troisième partie : Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire (10 points)

Ce sujet de troisième partie d'épreuve composée porte sur le chapitre « Comment est structurée la société française actuelle ? ».

Le sujet de la troisième partie de l'épreuve composée est toujours extrait d'un des objectifs d'apprentissage du programme. Ici, il s'agit de l'objectif d'apprentissage « Comprendre les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France depuis la seconde moitié du xxe siècle (salarisation, tertiarisation, élévation du niveau de qualification, féminisation des emplois). » Le libellé du sujet est directement inspiré de la formulation de l'objectif d'apprentissage et les réponses au sujet sont les éléments compris entre parenthèses.

Le sujet de la troisième partie de l'épreuve composée est très souvent libellé de la manière suivante « À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire… » et elle est presque toujours suivie de la formule « vous montrerez que ».

La réponse à la troisième partie de l'épreuve composée doit comporter une introduction, un développement composé de plusieurs parties (deux, trois, voire plus) et une conclusion (même courte).

Comme le libellé du sujet l'indique, la réponse à la troisième partie de l'épreuve composée doit combiner des éléments du cours et des idées ou des chiffres extraits des documents.

En général, on retient que la taille de la réponse à la troisième partie de l'épreuve composée doit être de l'ordre de trois pages.

Le sujet de la troisième partie de l'épreuve composée est toujours extrait d'un des objectifs d'apprentissage du programme. Ici, il s'agit de l'objectif d'apprentissage « Comprendre les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France depuis la seconde moitié du xxe siècle (salarisation, tertiarisation, élévation du niveau de qualification, féminisation des emplois). » Le libellé du sujet est directement inspiré de la formulation de l'objectif d'apprentissage et les réponses au sujet sont les éléments compris entre parenthèses.

Le sujet de la troisième partie de l'épreuve composée est très souvent libellé de la manière suivante « À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire… » et elle est presque toujours suivie de la formule « vous montrerez que ».

La réponse à la troisième partie de l'épreuve composée doit comporter une introduction, un développement composé de plusieurs parties (deux, trois, voire plus) et une conclusion (même courte).

Comme le libellé du sujet l'indique, la réponse à la troisième partie de l'épreuve composée doit combiner des éléments du cours et des idées ou des chiffres extraits des documents.

En général, on retient que la taille de la réponse à la troisième partie de l'épreuve composée doit être de l'ordre de trois pages.

Introduction

Pour l'introduction, il faut bien veiller à définir les termes du sujet, à préciser le sujet et à cadrer le sujet dans le temps et dans l'espace.

Ici, le libellé du sujet précise – conformément à l'objectif d'apprentissage – le cadre spatiotemporel : la France depuis la seconde moitié du xxe siècle.

Une introduction ne doit pas comporter d'arguments (à réserver pour le développement), ni répondre au sujet (rôle de la conclusion).

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'un des documents dans l'introduction.

Ici, le libellé du sujet précise – conformément à l'objectif d'apprentissage – le cadre spatiotemporel : la France depuis la seconde moitié du xxe siècle.

Une introduction ne doit pas comporter d'arguments (à réserver pour le développement), ni répondre au sujet (rôle de la conclusion).

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'un des documents dans l'introduction.

Au début du xixe siècle, presque deux tiers des actifs travaillaient dans le secteur agricole. Cette répartition de la population active a, depuis lors, connu de profondes et durables transformations.

La structure socioprofessionnelle correspond à la répartition (en %) de la population active dans les différents types d'emplois ou dans les différentes catégories socioprofessionnelles.

Nous montrerons que la structure socioprofessionnelle s'est transformée en France depuis la seconde moitié du xxe siècle en insistant sur la période de 1982 à nos jours.

Dans un premier temps, nous montrerons que la structure socioprofessionnelle a connu un processus de salarisation. Dans un second temps, nous verrons qu'elle s'est tertiarisée. Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur l'élévation de la qualification des emplois. Enfin, nous montrerons que la structure socioprofessionnelle française a connu une féminisation des emplois.

La structure socioprofessionnelle correspond à la répartition (en %) de la population active dans les différents types d'emplois ou dans les différentes catégories socioprofessionnelles.

Nous montrerons que la structure socioprofessionnelle s'est transformée en France depuis la seconde moitié du xxe siècle en insistant sur la période de 1982 à nos jours.

Dans un premier temps, nous montrerons que la structure socioprofessionnelle a connu un processus de salarisation. Dans un second temps, nous verrons qu'elle s'est tertiarisée. Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur l'élévation de la qualification des emplois. Enfin, nous montrerons que la structure socioprofessionnelle française a connu une féminisation des emplois.

Développement

Le plan du développement doit souvent s'inspirer directement des objectifs d'apprentissage du programme. Ici, il convient de bâtir le plan à l'aide des éléments indiqués entre parenthèses : « comprendre les principales évolutions de la structure socioprofessionnelle en France depuis la seconde moitié du xxe siècle (salarisation, tertiarisation, élévation du niveau de qualification, féminisation des emplois) ».

Le plan du développement d'une EC3 doit être composé d'au moins deux parties mais il peut en comporter trois, voire plus. Contrairement à l'épreuve de dissertation, il n'est pas exigé que les parties soient équilibrées.

Ici, nous faisons apparaître le plan à titre pédagogique : le plan ne doit pas apparaître sur votre copie de bac.

Le plan du développement d'une EC3 doit être composé d'au moins deux parties mais il peut en comporter trois, voire plus. Contrairement à l'épreuve de dissertation, il n'est pas exigé que les parties soient équilibrées.

Ici, nous faisons apparaître le plan à titre pédagogique : le plan ne doit pas apparaître sur votre copie de bac.

1. Depuis la seconde moitié du xxe siècle, la structure socioprofessionnelle s'est transformée en raison de la salarisation de la population active

Dès le début du xxe siècle, la population active occupée a connu un processus de salarisation, c'est-à-dire une augmentation de la part des emplois salariés dans le total des emplois. Fort logiquement, la part des emplois indépendants s'est réduite progressivement. Les Français sont devenus de plus en plus souvent des salariés, c'est-à-dire qu'ils signent un contrat de travail par lequel ils s'engagent à fournir un temps de travail en échange d'une rémunération nommée salaire. Cette salarisation de la population active occupée a modifié la structure socioprofessionnelle. Nous remarquons, par exemple, que depuis 1982 la part des « catégories socioprofessionnelles non salariées » a baissé : les « agriculteurs exploitants » sont passés d'environ 8 % des emplois en 1982 à environ 3 % des emplois en 2022 et les « artisans, commerçants, chefs d'entreprise » sont passés d'environ 8 % des emplois à 6 % des emplois en 40 ans (document 1).

Dès le début du xxe siècle, la population active occupée a connu un processus de salarisation, c'est-à-dire une augmentation de la part des emplois salariés dans le total des emplois. Fort logiquement, la part des emplois indépendants s'est réduite progressivement. Les Français sont devenus de plus en plus souvent des salariés, c'est-à-dire qu'ils signent un contrat de travail par lequel ils s'engagent à fournir un temps de travail en échange d'une rémunération nommée salaire. Cette salarisation de la population active occupée a modifié la structure socioprofessionnelle. Nous remarquons, par exemple, que depuis 1982 la part des « catégories socioprofessionnelles non salariées » a baissé : les « agriculteurs exploitants » sont passés d'environ 8 % des emplois en 1982 à environ 3 % des emplois en 2022 et les « artisans, commerçants, chefs d'entreprise » sont passés d'environ 8 % des emplois à 6 % des emplois en 40 ans (document 1).

2. Depuis la seconde moitié du xxe siècle, la structure socioprofessionnelle s'est transformée en raison de la tertiarisation des emplois

Depuis la seconde moitié du xxe siècle, la structure socioprofessionnelle française s'est progressivement tertiarisée, l'on parle de tertiarisation des emplois. En effet, les emplois se sont progressivement « déversés » (pour reprendre le mot d'Alfred Sauvy) du secteur primaire (agriculture, pêche) vers le secteur secondaire (industrie et bâtiment) puis du secteur secondaire vers le secteur tertiaire (services et commerce). La France a donc connu un processus de tertiarisation des emplois, c'est-à-dire le processus d'augmentation de la part des emplois tertiaires dans l'emploi total. La structure socioprofessionnelle a été transformée avec la baisse du nombre et de la part des « agriculteurs exploitants » (voir ci-dessus) et la baisse de la CSP des ouvriers (ils sont passés de 26 % des emplois en 1982 à environ 19 % des emplois aujourd'hui, soit une baisse de 7 %). Les autres CSP, qui regroupent essentiellement des travailleurs du secteur tertiaire, ont, pour la plupart, progressé (document 1).

Depuis la seconde moitié du xxe siècle, la structure socioprofessionnelle française s'est progressivement tertiarisée, l'on parle de tertiarisation des emplois. En effet, les emplois se sont progressivement « déversés » (pour reprendre le mot d'Alfred Sauvy) du secteur primaire (agriculture, pêche) vers le secteur secondaire (industrie et bâtiment) puis du secteur secondaire vers le secteur tertiaire (services et commerce). La France a donc connu un processus de tertiarisation des emplois, c'est-à-dire le processus d'augmentation de la part des emplois tertiaires dans l'emploi total. La structure socioprofessionnelle a été transformée avec la baisse du nombre et de la part des « agriculteurs exploitants » (voir ci-dessus) et la baisse de la CSP des ouvriers (ils sont passés de 26 % des emplois en 1982 à environ 19 % des emplois aujourd'hui, soit une baisse de 7 %). Les autres CSP, qui regroupent essentiellement des travailleurs du secteur tertiaire, ont, pour la plupart, progressé (document 1).

3. Depuis la seconde moitié du xxe siècle, la structure socioprofessionnelle s'est transformée en raison de l'élévation du niveau de qualification

La structure socioprofessionnelle a également connu une élévation du niveau de qualification des emplois et de la population active. En effet, en 1994, sur 100 actifs du secteur privé hors agriculture (hors salariés de l'État et des collectivités territoriales), 38 n'avaient aucun diplôme (ou seulement le brevet des collèges) tandis que seulement 9 étaient titulaires d'un Bac +3 ou plus. En 2019, ces parts étaient respectivement de 15 % pour les non-diplômés (soit une baisse de 24 % par rapport à 1994) et de 25 % pour les Bac +3 ou plus (soit une hausse de 16 %, document 2). Cette progression des actifs et des emplois qualifiés peut se matérialiser par la hausse significative des emplois de « cadres et professions intellectuelles supérieures » depuis 1982. En effet, en 1982 sur 100 personnes en emploi, environ 8 étaient cadres tandis que, en 2022, cette part est d'environ 22 %, soit une hausse de 14 % (document 1).

La structure socioprofessionnelle a également connu une élévation du niveau de qualification des emplois et de la population active. En effet, en 1994, sur 100 actifs du secteur privé hors agriculture (hors salariés de l'État et des collectivités territoriales), 38 n'avaient aucun diplôme (ou seulement le brevet des collèges) tandis que seulement 9 étaient titulaires d'un Bac +3 ou plus. En 2019, ces parts étaient respectivement de 15 % pour les non-diplômés (soit une baisse de 24 % par rapport à 1994) et de 25 % pour les Bac +3 ou plus (soit une hausse de 16 %, document 2). Cette progression des actifs et des emplois qualifiés peut se matérialiser par la hausse significative des emplois de « cadres et professions intellectuelles supérieures » depuis 1982. En effet, en 1982 sur 100 personnes en emploi, environ 8 étaient cadres tandis que, en 2022, cette part est d'environ 22 %, soit une hausse de 14 % (document 1).

4. Depuis la seconde moitié du xxe siècle, la structure socioprofessionnelle s'est transformée en raison de la féminisation des emplois

Enfin, depuis la seconde moitié du xxe siècle, la structure socioprofessionnelle a connu une féminisation des emplois. Si les femmes ont toujours participé à l'activité économique, leur intégration croissante dans l'emploi salarié déclaré s'est intensifiée à partir des années 1960, avec l'évolution des mentalités, des politiques publiques et du système éducatif. Dans le document 3, la sociologue Margaret Maruani précise que, en dépit du chômage de masse que connaît la France depuis 50 ans, les taux d'activité féminine n'ont pas fléchi et ont même continué à progresser entre 1980 et 2016. Ce processus de féminisation des emplois a transformé la structure socioprofessionnelle comme en témoigne la progression de la CSP des employés (majoritairement composée de femmes) depuis les années 60.

Dans le présent sujet, il est fondamental que, après la lecture de votre développement, votre correcteur soit convaincu que vous avez compris les quatre processus permettant d'expliquer les transformations de la structure socioprofessionnelle. Il ne faut donc pas hésiter à bien prendre le temps d'expliquer chacun des quatre processus (salarisation, tertiarisation, élévation du niveau de qualification, féminisation des emplois), voire d'en proposer une définition.

Conformément au libellé du sujet, tous les documents du dossier documentaire doivent être mobilisés dans la réponse à la troisième partie de l'épreuve composée. Dans le cas des documents chiffrés (tableaux statistiques ou graphiques), il est important de montrer au correcteur que vous avez compris la lecture des chiffres des documents et que vous êtes capable de mobiliser ces données de manière judicieuse pour répondre au sujet.

Chaque partie doit bien se dessiner sur votre copie, il faut bien veiller à revenir à la ligne, voire à sauter une ligne ou deux entre chacune des parties de votre développement.

Pour utiliser les « documents texte », vous veillerez à ne pas paraphraser le document en recopiant de longs passages. Il est toutefois possible de citer de courts passages du texte en les mettant entre guillemets. On peut aussi reprendre des idées du texte en les reformulant et en faisant une référence explicite au document en écrivant entre parenthèses « document X ».

Conformément au libellé du sujet, tous les documents du dossier documentaire doivent être mobilisés dans la réponse à la troisième partie de l'épreuve composée. Dans le cas des documents chiffrés (tableaux statistiques ou graphiques), il est important de montrer au correcteur que vous avez compris la lecture des chiffres des documents et que vous êtes capable de mobiliser ces données de manière judicieuse pour répondre au sujet.

Chaque partie doit bien se dessiner sur votre copie, il faut bien veiller à revenir à la ligne, voire à sauter une ligne ou deux entre chacune des parties de votre développement.

Pour utiliser les « documents texte », vous veillerez à ne pas paraphraser le document en recopiant de longs passages. Il est toutefois possible de citer de courts passages du texte en les mettant entre guillemets. On peut aussi reprendre des idées du texte en les reformulant et en faisant une référence explicite au document en écrivant entre parenthèses « document X ».

Conclusion

La première phrase de la conclusion doit reprendre le libellé exact du sujet pour montrer au correcteur que vous avez eu le souci de répondre à la question posée.

Lors de la conclusion, il est fondamental de veiller à bien répondre au sujet posé en reprenant les arguments contenus dans les « objectifs d'apprentissage ». Il est préférable que les idées des « objectifs d'apprentissage » soient citées « telles quelles ».

Il est souhaitable que votre conclusion de la troisième partie de l'épreuve composée se termine par une « ouverture ». Celle-ci peut renvoyer à une autre partie du programme (par exemple, en faisant « un pont » entre l'économie et la sociologie) ou s'interroger sur d'éventuelles évolutions économiques, sociales et politiques futures. L'idée est de montrer que la réflexion doit se poursuivre sur d'autres sujets connexes.

Lors de la conclusion, il est fondamental de veiller à bien répondre au sujet posé en reprenant les arguments contenus dans les « objectifs d'apprentissage ». Il est préférable que les idées des « objectifs d'apprentissage » soient citées « telles quelles ».

Il est souhaitable que votre conclusion de la troisième partie de l'épreuve composée se termine par une « ouverture ». Celle-ci peut renvoyer à une autre partie du programme (par exemple, en faisant « un pont » entre l'économie et la sociologie) ou s'interroger sur d'éventuelles évolutions économiques, sociales et politiques futures. L'idée est de montrer que la réflexion doit se poursuivre sur d'autres sujets connexes.

Pour conclure, la structure socioprofessionnelle en France s'est transformée depuis la seconde moitié du xxe siècle. En effet, elle a connu quatre transformations majeures : une salarisation des emplois et de la population active, une tertiarisation des emplois, une élévation de la qualification des emplois et une féminisation des emplois.

Le récent succès du statut d'autoentrepreneur et l'« ubérisation » de certains emplois ont provoqué un léger recul du pourcentage des actifs occupés salariés. Ce « retour à l'emploi indépendant non salarié » sera-t-il durable ?

Le récent succès du statut d'autoentrepreneur et l'« ubérisation » de certains emplois ont provoqué un léger recul du pourcentage des actifs occupés salariés. Ce « retour à l'emploi indépendant non salarié » sera-t-il durable ?