Fonctions, solutions, constituants de la chaîne d'énergie et de la chaîne d'information

Fiche

I. Identifier les constituants d'une chaîne d'énergie et les associer à leurs fonctions

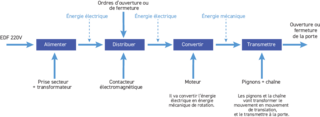

Un OST fonctionne grâce à une chaîne d'énergie, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui permettent de transformer une source d'énergie en une action utile.

Dans le cadre de la classe de quatrième, on ne se contente pas de décrire les étapes : on apprend à analyser cette chaîne. Il faut donc être capable de :

Dans le cadre de la classe de quatrième, on ne se contente pas de décrire les étapes : on apprend à analyser cette chaîne. Il faut donc être capable de :

• identifier les constituants d'une chaîne d'énergie et leurs fonctions précises ;

• associer à chaque fonction les grandeurs électriques importantes (tension, intensité, puissance, rendement) ;

• quantifier des ordres de grandeur (autonomie, pertes, rendement cumulé) ;

• argumenter un choix technique (type de moteur, matériau, section de câble, rapport de transmission) ;

• proposer des améliorations pour rendre un objet plus efficace, plus durable et plus respectueux de l'environnement.

Une fois les constituants identifiés, on distingue les fonctions de la chaîne d'énergie :

• Produire ou stocker : la source d'énergie peut être externe (réseau électrique, carburant, panneaux solaires) ou interne (batterie, réservoir) au système. Par exemple, une batterie de trottinette électrique de 36 V et 10 Ah équivaut à 360 Wh d'énergie stockée.

• Protéger et piloter : cette fonction est assurée par des éléments de sécurité ou de régulation, comme les fusibles ou l'onduleur.

• Distribuer : acheminer l'énergie vers les composants du système via des câbles, des connecteurs, des interrupteurs ou des cartes électroniques. Cet acheminement génère des pertes d'énergie que l'on appelle l'effet Joule. Elles dépendent de la résistance des conducteurs et du courant qui les traverse : plus le câble est fin ou long, plus la perte est importante.

• Convertir : c'est le cœur du système, la capacité à transformer une énergie en une autre. Par exemple, un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

• Transmettre : grâce à cette fonction, le mouvement est transféré jusqu'à la partie utile, via des pièces mécaniques comme les engrenages, les courroies ou les chaînes.

• Utiliser : c'est l'étape où l'énergie devient utile (éclairer, chauffer, déplacer, faire tourner une machine). Une partie de cette énergie peut être récupérée, comme lors du freinage régénératif d'une voiture hybride ou électrique.

|

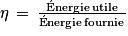

1. Les grandeurs physiques à connaître

Dans le cadre de la classe de quatrième, il est pertinent de pouvoir quantifier les fonctions et de connaître quelques unités, comme l'énergie E en wattheures (Wh) ou joules (J), la puissance P en watts (W), ou le rendement η qui est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie reçue (toujours inférieur à 1).Par exemple, un moteur ayant un rendement de 0,9 transforme 90 % de l'énergie en mouvement, et perd 10 % sous forme de chaleur. Les pertes d'énergie se traduisent souvent par de la chaleur, du bruit ou des vibrations.

2. L'exemple de la trottinette électrique

Prenons le cas concret d'une trottinette électrique :

• Stocker : la batterie de 36 V et 10 Ah stocke 360 Wh d'énergie.

• Piloter : le contrôleur et l'onduleur régulent la tension et la puissance envoyée au moteur.

• Distribuer : les câbles courts et bien dimensionnés limitent les pertes électriques (jusqu'à 5 % d'énergie perdue).

• Convertir : le moteur de 250 W transforme l'énergie électrique en énergie mécanique avec un rendement de 85 à 90 %.

• Transmettre : les roues transmettent la rotation au sol.

• Utiliser : l'énergie mécanique sert à déplacer l'utilisateur sur environ 15 à 20 km d'autonomie réelle (contre 27 km théoriques sans pertes).

Pour améliorer le système, il y a plusieurs possibilités : on peut utiliser un moteur plus efficace, alléger le châssis, vérifier la pression des pneus pour réduire les frottements ou encore ajouter un freinage régénératif pour récupérer une partie de l'énergie.

II. Repérer les transformations et les flux d'énergie au sein d'un OST

Un OST n'utilise pas directement l'énergie sous la forme où elle est fournie. Il la transforme et la fait circuler à travers ses différents constituants pour accomplir une action utile. Comprendre ces transformations et ces flux permet d'analyser la performance d'un objet et d'identifier les pertes d'énergie à chaque étape.

1. Les principales transformations

Une transformation d'énergie est le passage d'une forme d'énergie à une autre.

Les principales formes d'énergie rencontrées dans les OST sont :

Les principales formes d'énergie rencontrées dans les OST sont :

• chimique → électrique (pile, batterie) ;

• électrique → mécanique (moteur) ;

• mécanique → cinétique (déplacement) ;

• électrique → lumineuse (LED) ;

• thermique → mécanique (moteur à vapeur).

Aucune transformation n'est parfaite. Une partie est perdue sous forme de chaleur, bruit ou vibrations.

2. Les flux d'énergie

Le flux d'énergie représente le trajet suivi par l'énergie à l'intérieur de l'objet. Il indique comment et où l'énergie circule, et sous quelle forme.

Un flux se caractérise par :

Un flux se caractérise par :

• son entrée (énergie reçue ou fournie à l'objet) ;

• son cheminement (transformations, conversions, pertes) ;

• sa sortie utile (énergie transformée en action ou en information).

Exemple : le vélo électrique

• Entrée : énergie électrique de la batterie (400 Wh).

• Transformation : moteur électrique → énergie mécanique (rotation du pédalier et des roues).

• Transmission : chaîne et engrenages → mouvement des roues.

• Sortie : énergie cinétique (déplacement du cycliste).

• Pertes : chaleur (dans les câbles et le moteur), frottements mécaniques et résistance de l'air.

Le rendement global de ce vélo électrique est d'environ 80 % (20 % d'énergie perdue).

3. Les pertes et le rendement global

Chaque transformation d'énergie entraîne des pertes. On parle de rendement global (η) pour mesurer l'efficacité d'un OST.

Reprenons l'exemple de la trottinette électrique :

Reprenons l'exemple de la trottinette électrique :

• Batterie → moteur : rendement η1 = 0,9.

• Moteur → transmission : rendement η2 = 0,95.

• Transmission → mouvement : rendement η3 = 0,9.

Le rendement global est donc η = 0,9 × 0,95 × 0,9 = 0,77, soit 77 %.

Cela signifie que 23 % de l'énergie stockée est perdue sous forme de chaleur, frottements ou bruit.

En comparaison :

Cela signifie que 23 % de l'énergie stockée est perdue sous forme de chaleur, frottements ou bruit.

En comparaison :

• Une ampoule incandescente : η  10 % (90 % d'énergie perdue en chaleur).

10 % (90 % d'énergie perdue en chaleur).

10 % (90 % d'énergie perdue en chaleur).

10 % (90 % d'énergie perdue en chaleur).• Une LED : η  85 % (très peu de pertes).

85 % (très peu de pertes).

85 % (très peu de pertes).

85 % (très peu de pertes).• Un moteur thermique de voiture : η  30 % (la majorité du carburant est dissipée sous forme de chaleur dans le moteur et l'échappement).

30 % (la majorité du carburant est dissipée sous forme de chaleur dans le moteur et l'échappement).

30 % (la majorité du carburant est dissipée sous forme de chaleur dans le moteur et l'échappement).

30 % (la majorité du carburant est dissipée sous forme de chaleur dans le moteur et l'échappement).4. Les flux dans les systèmes hybrides et intelligents

Dans les systèmes modernes, l'énergie circule souvent dans les deux sens ou sous plusieurs formes simultanément.

• Dans une voiture hybride, l'énergie chimique du carburant se transforme en énergie mécanique, tandis que le freinage régénératif reconvertit une partie du mouvement en énergie électrique stockée dans la batterie.

• Dans un ascenseur, le moteur consomme de l'électricité pour monter la cabine, mais en descente, un dispositif récupère une partie de cette énergie.

• Dans un panneau solaire, l'énergie lumineuse du soleil est convertie en énergie électrique grâce à un effet physique (effet photovoltaïque).

Les objets modernes cherchent à limiter les pertes et à récupérer l'énergie, car cela augmente le rendement et réduit la consommation globale.

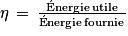

III. Identifier les constituants de la chaîne d'information d'un objet réel et les associer à leurs fonctions

Les objets modernes ne se contentent plus d'agir : ils réfléchissent et s'adaptent. On appelle chaîne d'information la partie du système captant et traitant l'information, rendant ainsi l'objet « automatisé » : il peut agir automatiquement sans intervention humaine constante.

Une chaîne d'information comprend trois étapes essentielles.

Une chaîne d'information comprend trois étapes essentielles.

1. Acquérir (ou capter)

L'objet recueille des informations sur son environnement grâce à des capteurs qui transforment une grandeur physique (température, lumière, distance, pression, vitesse, son, position, etc.) en un signal électrique interprétable par le système. Les capteurs peuvent être analogiques (signal continu : température, intensité lumineuse) ou numériques (signal binaire : 0 ou 1, présence ou absence).Par exemple, le capteur de luminosité d'un smartphone règle automatiquement la luminosité de l'écran.

2. Traiter

L'information recueillie est ensuite analysée et interprétée, grâce à un microcontrôleur ou un processeur, véritable « cerveau » de l'objet technique.

Ils comparent les données reçues à des consignes, prennent une décision et préparent la commande à envoyer à l'actionneur.

Par exemple, dans un thermostat, ils comparent la température mesurée à celle désirée (consigne donnée par un être humain) et décident d'allumer ou non le chauffage.

Le traitement se fait selon un programme ou un algorithme, c'est-à-dire une suite logique d'instructions.

Exemple d'algorithme simplifié :

Ils comparent les données reçues à des consignes, prennent une décision et préparent la commande à envoyer à l'actionneur.

Par exemple, dans un thermostat, ils comparent la température mesurée à celle désirée (consigne donnée par un être humain) et décident d'allumer ou non le chauffage.

Le traitement se fait selon un programme ou un algorithme, c'est-à-dire une suite logique d'instructions.

Exemple d'algorithme simplifié :

• Si température < 19 °C → allumer chauffage.

• Si température  21 °C → éteindre chauffage.

21 °C → éteindre chauffage.

21 °C → éteindre chauffage.

21 °C → éteindre chauffage.3. Communiquer/agir

La dernière étape consiste à transmettre une information ou une commande à un autre composant du système (souvent un actionneur). L'actionneur exécute alors la décision du processeur : il bouge, chauffe, éclaire, affiche, émet un son ou envoie un signal à distance.

Par exemple, prenons un objet concret combinant énergie et information, une station météo connectée :

Par exemple, prenons un objet concret combinant énergie et information, une station météo connectée :

• Acquérir : des capteurs mesurent la température, l'humidité et la pression.

• Traiter : le microcontrôleur interprète ces données et calcule des moyennes.

• Communiquer/agir : les résultats sont affichés sur un écran et transmis à une application mobile via une connexion Wi-Fi.

Si la température dépasse une valeur limite, la station peut déclencher une alarme sonore ou envoyer une notification au téléphone.

La chaîne d'information permet ainsi à l'objet de réagir intelligemment à son environnement.

La chaîne d'information permet ainsi à l'objet de réagir intelligemment à son environnement.

IV. Les liens entre chaîne d'énergie et chaîne d'information

Les deux chaînes travaillent ensemble :

• La chaîne d'énergie fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement (moteur, affichage, connexion, etc.).

• La chaîne d'information commande le fonctionnement de cette énergie de manière adaptée et précise.

|

Par exemple, dans une voiture électrique, la chaîne d'information détecte la pression sur la pédale d'accélérateur (acquisition), le calculateur analyse cette donnée (traitement) et envoie un signal au moteur pour adapter la puissance (action).

La chaîne d'énergie assure ensuite la conversion de l'électrique vers le mécanique pour le déplacement.

Ainsi, un OST moderne ne se contente plus d'agir : il réagit, adapte et optimise son comportement.

La chaîne d'énergie assure ensuite la conversion de l'électrique vers le mécanique pour le déplacement.

Ainsi, un OST moderne ne se contente plus d'agir : il réagit, adapte et optimise son comportement.

À retenir :

1. La chaîne d'énergie décrit comment l'énergie circule, se transforme et permet l'action.

2. La chaîne d'information décrit comment l'objet perçoit, traite et agit selon des données.

3. Les objets modernes combinent les deux pour être plus autonomes et économes.

4. Les pertes d'énergie existent à chaque étape : il faut les identifier pour améliorer les rendements.

Définitions importantes :

• Chaîne d'énergie : ensemble des éléments qui assurent la transformation et la transmission de l'énergie.

• Chaîne d'information : ensemble des éléments qui traitent les données et commandent les actions.

• Capteur : composant qui transforme une grandeur physique en signal électrique.

• Actionneur : élément qui exécute une commande (moteur, lampe, vérin).

• Rendement (η) : rapport entre énergie utile et énergie fournie.

• Flux d'énergie : trajet de l'énergie à travers le système.

• Transformation d'énergie : changement de forme de l'énergie (ex. : électrique → mécanique).

• Microcontrôleur : circuit électronique qui exécute un programme pour prendre des décisions automatiques.

© 2000-2026, Miscellane